商品を仕入れたり製造したりするために係った費用を「原価」といいますが、では「売上原価」とは何かときかれると、「売上高」と「原価」の組み合わせなのか?とよくわからない方もいることでしょう。

しかし企業経営においては、「売上高」「原価」、そして「売上原価」については理解を深めておきたいところです。

そこで、売上向上に向けた企業分析において、理解しておきたい「売上原価」の基礎知識について解説していきます。

中小企業経営者向け!

売上原価の意味

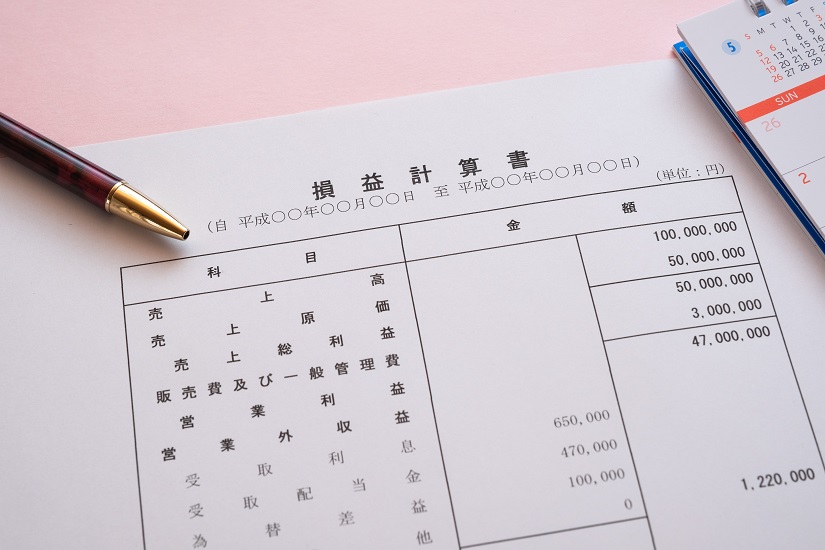

一言で説明しにくいと感じる方も多い「売上原価」ですが、これは売れた商品の仕入れや製造にかかった費用のことであり、商品を販売したときに計上する「原価」のことです。

会計上では損益計算書の費用の部に計上されることになり、業種によって売上原価に含む「原価」の範囲も違いがありますが、あくまでも「販売した商品」の原価なので「売れ残り商品」の原価は含まれません。

売上高と売上原価の関係

売上高と売上原価の収益と費用の関係を、科目ごとに説明します。

売上高

「売上高」とは、営業活動による商品・サービスの販売・提供によって得た「収益」を意味し、「売上」の合計です。

「売上」「売上値引」「売上返品」「売上割戻」から構成されますが、このうち「売上」以外は直接、「売上高」から控除されます。

売上

商品・製品などを販売したりサービスを提供したりすることで得た代金であり、収益の1つが「売上」です。

売上値引

販売した商品などが品質不良または破損などがあったとき、売上代金から控除される金額が「売上値引」です。

売上返品

販売した商品などが品質の不良・欠陥・破損などで返品されたことにより、代金の返礼など減額することを「売上返品」といいます。

なお、損益計算書上では「売上高」から控除しますが、「売上返品」勘定は使用せず、直接「売上高」勘定を使うこともできます。

売上割戻

一定期間に大量または多額の取引が行われたことで、あらかじめ決めておいた割引分を購入者に戻すことを「売上割戻」といいます。

売上原価

「売上高」に計上した収益を得るため、直接かかった費用が「売上原価」で、以下により構成されます。

- 期首商品

- 当期仕入高

- 仕入値引

- 仕入返品

- 仕入割戻

- 期末商品

このうち、「仕入値引」「仕入返品」「仕入割戻」は、直接仕入高から控除されることになります。

期首商品

前期から繰り越された「在庫商品」が「期首商品」です。

当期仕入高

当期に仕入れた商品の仕入原価の合計額のことであり、期末の仕入勘定の残高が「当期仕入高」です。

仕入値引

購入した商品などに品質不良・欠損・破損などがあったことで、対価から控除する金額を「仕入割引」といいます。

仕入返品

購入した商品などに品質の欠陥・品違いなどがあったことで返品し、代金の返戻や減額をすることを「仕入返品」といいます。

仕入割戻し

一定期間に多額または多量に仕入れたことで、仕入高などを基準に割戻しを受けることで、仕入高から控除することを「仕入割戻」といいます。

期末商品

今期に売れ残った商品が「期末商品」です。

売上原価の計算方法

「売上原価」を用いるときとは「売上総利益」を計算するときですが、次の計算式で算出できます。

|

売上原価 = 期首商品棚卸高 + 当期商品仕入高 - 期末商品棚卸高

売上総利益 = 売上 - 売上原価 |

売上総利益とは「粗利」のことであり、売上に占める「売上原価率」が小さければ小さいほど、「粗利率(売上利益率)」は低くなるため、儲かりやすいビジネスと判断できます。

ただ、「粗利率(売上利益率)」は業種により異なる点には注意をしておきましょう。

たとえば仕入れを行う卸売業や小売業などは仕入れが必要ですが、売上に占める売上原価率の割合が大きくなりがちであり、粗利率(売上利益率)も低めの傾向です。

業種ごとの売上原価の考え方

業種によって、「売上原価」の考え方は異なります。

上記のように、小売業などは売上原価率が大きくなりがちですが、業種によって売上原価に含める「原価」の範囲は異なります。

そもそも売上原価は商品仕入れや製造にかかる費用のため、商品をつくるときに「外注費」も発生していればその分も計上できます。

他にもシステム開発により直接かかる「人件費」も計上可能です。

ただ、製造業や建設業などで直接、製造・建設にかかる人件費も売上原価に計上することができますが、製造や建設に直接関わっていない人件費は「間接費」に含まれるため、「配賦」により売上原価に計上することが必要となります。

具体的に売上原価はどのような費用から構成されているのか、業種ごとの範囲について説明していきます。

飲食業

飲食業などは、売上を1件あげるためには複数の費用がかかっています。

仕入れる材料の種類も多く、接客にかかる人件費の他、店舗の家賃や水道光熱費などがかかるコストとして挙げられるでしょう。

ただ、接客する従業員の給料、光熱費などは売上原価には入れず、あくまでも材料分のみで売上原価を考えることになります。

仮にふぐ料理店などで、ふぐの調理師免許を取得している方を別途雇用しているというケースなどは、その方に支払う給料は売上原価に含むことができます。

「売上原価」は「売上」をあげるために直接かかった費用であることがポイントとなるため、飲食業であれば商品ではなく「材料」について計算することが基本となると理解しておきましょう。

それぞれの材料を、

「期首材料棚卸高+当期材料仕入高-期末材料棚卸高」

で計算し、その合計が「売上原価」です。

製造業

原料など加工することで、製品を生産し、提供する産業が「製造業」です。

工場で行うのは製造だけで、そこで完成した「製品」を別会社に卸すという場合には、「売上原価」でなく「製造原価」を損益計算書に表示します。

|

製造原価 = 期首製品棚卸高 + 当期製品製造原価 - 期末製品棚卸高

|

材料費以外にも、直接、加工するために働いた方の労務費、光熱費などの経費は「製品」に含まれます。

工場で完成したモノは「製品」ですが、販売されるときには「商品」として扱います。

「製品」ができるまでにかかった「原価」と、販売した「商品」にかかった「原価」は区別して考えることが必要です。

サービス業

売上原価が低くなりがちなのが、形のないサービスを提供する「サービス業」です。

たとえば広告宣伝業やコンサルタント業などのサービス業の場合、労務・技術などの情報提供で収入を得ることになります。商品や材料を仕入れることもなく、加工や製造する過程もありません。

そのためサービス業で売上をあげるために直接かかった費用は、提供したサービスと関連する費用になるため、売上原価といえるものは「外注費」などで、該当するものが少ないといえます。

「売上」から差し引く「売上原価」が低ければ「売上総利益」は大きくなってしまいますが、反対に「販売費及び一般管理費」など間接的な費用は大きくなる傾向が見られます。

そしてサービス業の「人件費」を見ると、「外注費」は売上原価として計上できる反面、自社管理部門の社員に対する給料などは売上原価ではなく「販売費及び一般管理費」へ計上することになります。

自社管理部門の社員に対する給料は、特定サービスを提供するために直接かかった費用としてみなされないからといえます。

小売業

卸売業などから商品を仕入れ、一般の消費者に対し直接販売するのが「小売業」です。

小売業の場合、仕入れにかかった費用を「売上原価」として計上しますが、「売れた商品」の仕入れ分だけでなく、「売れなかった商品」についても売上原価として計上する費用があります。

売れなかった商品のうち「売上原価」として計上するものは、

- 棚卸しにより判明した在庫ロス分の原価

- 売れ残り商品の評価損

の2つです。

棚卸しにより判明した在庫ロス分の原価

棚卸しを行ったことにより判明した在庫ロス分に含まれるものとは、たとえば在庫管理表の数値は100になっている商品なのに、実際に商品を数えると98しかなかったというケースです。

在庫ロスとは、書面上の数値と実際の数値の差異のことですが、ロスを発生させない適切な商品・在庫管理を行うことが必要です。

売れ残り商品の評価損

在庫評価で「低価法」を採用したときに発生するのが「売れ残り商品の評価損」です。

在庫金額を計算する方法として、「原価法」と「低価法」の2つが挙げられます。

「原価法」とは、在庫取得原価をもとにして計算する方法であり、「低価法」では原価法による評価額と期末時価のどちらか低い価額を用いて計算します。

評価額と期末時価が異なるケースとして挙げられるのは、期末時点の商品に損傷や変色など発生してしまうなどの価値減少や、新モデルが販売されたことで価値が減少することなどです。

低価法を採用して評価額に差異が出たときには、売れ残り商品に対し下がった評価額分が発生します。

売上原価と製造原価の違い

「製造原価」と「売上原価」は、どちらも「原価」という表現が使われていることから、似た勘定科目として混同されがちです。

しかしこの2つは異なる勘定科目のため、正しく認識し会計処理を行うことが必要となるため、「製造原価」について理解を深めておきましょう。

「製造原価」とは、製品やサービスを製造するときにかかる「原価」であるため、購買・製造・販売活動が実施される製造業で用いられる勘定科目です。

製造原価の計算方法

製造業会計により算出しますが、計算式式は次の通りです。

|

当期製品製造原価 = 期首仕掛品棚卸高 + 当期総製造費用 ― 期末仕掛品棚卸高

|

「当期総製造費用」とは、当期発生した材料費・労務費・経費の合計額のことを指しています。

材料費

「材料費」とは、製品を製造するために消費した物品の「原価」のことです。

当期の材料費は、

|

当期材料費 = 期首材料費 + 当期仕入材料費 - 期末材料費

|

で計算できます。

労務費とは

「労務費」とは、特定の製品を生産するときにかかる「原価」であり、労働用役の消費により発生する原価ともいえます。

工員や工場の従業員の賃金・給料、法定福利費、退職給付費用などが該当します。

経費とは

「経費」とは、材料費や労務費以外の原価のことで、材料棚卸減耗損・外注加工費・工場の固定資産の減価償却費の他、水道光熱費・租税公課・保険料など該当するものはいろいろあります。

期末仕掛品棚卸高の計算方法

「期首仕掛品棚卸高」を計算するには、

- 計算の基礎を「数量」にする方法

- 計算の基礎を「金額」にする方法

の2種類がありますので、それぞれ説明していきます。

計算の基礎を数量にする方法

計算の基礎と「数量」にする方法は、製品を製造するために投入した「期首仕掛品原価」「当期総製造費用」を、「完成品数量」と「期末仕掛品数量」の割合で配分し、「期末仕掛品原価」を決めるというやり方です。

按分するときのもととする「仕掛品数量」は、進捗度を加味して出した「完成品換算数量」とします。

進捗度は製品が完成した程度を、未加工から完成まで割合で示しますが、原材料は工程スタート時点ですべて投入されることになるため、原価の投入度合いは常に100%です。

これに対する労働費や経費については、進捗度を考慮しながら計算していくことになります。

計算の基礎を金額にする方法

計算の基礎を「金額」にする方法は「売価還元法」といいますが、仕掛品と製品の原価率を計算し、算出した減価率を期末仕掛品売価にかけて期末仕掛品原価を決めます。

人件費の売上原価の考え方

労働に対する給与や各種費用・手当全般が「人件費」に含まれますが、賞与・退職金・法定福利費・福利厚生費などはすべて人件費として含まれます。

なお、損益計算書では人件費として記載されるのに対し、製造やサービスなどに直接関わる人の賃金は「売上原価」に計上します。

兼務する従業員などは、それぞれの活動に従事した割合に応じた配分が必要です。

人件費は業種により考え方が異なる

従業員の業務や業種などで「人件費」の区分は変わりますが、製造やサービスに直接関わる方への支払いは「売上原価」に計上できるため、たとえばシステム開発などで開発業務に関係した方の人件費も計上できます。

このことから、業種によって売上原価に含める人件費の範囲は大きな違いがあるといえるでしょう。

また、製造活動を直接行っている従業員への支払いは「直接労務費」、事務や生産管理など間接的な業務を行う従業員への支払いは「間接労務費」として扱います。

販売費及び一般管理費との関係

「販売費およびに一般管理費」とは、

- 「販売費」…商品や製品を販売するために直接かかった費用である販売費

- 「一般管理費」…全体の管理業務にかかった費用で、会社の本業で収益を得るための経費

の2つを合わせた費用です。

製造やサービスで直接かかわる方に対する支払いは「売上原価」に計上するのに対し、売上に直結しない稼働で使用された費用は「販売費及び一般管理費」に計上されます。

「販売費」として挙げられるものは、

- 広告宣伝費…広告費・チラシ印刷代

- 販売手数料…委託業者や販売代理店などに対する手数料

- 荷造運賃…商品を運送する費用

などです。

「一般管理費」には、

- 給与手当…会社の維持・管理を業務とする社員の給料や賞与

- 旅費交通費…通勤手当代・出張費

- 水道光熱費…水道代・ガス代・電気代

- 地代家賃…事務所家賃や駐車場の地代

- リース料…コピー機などのリース代

などが挙げられます。

売上原価と仕入原価の違い

商品を他社から商品を仕入れ、そのまま販売するときの「原価」が「仕入原価」です。

小売店で用いられることが多い科目であり、百貨店・スーパー・コンビニなどの商売形態の店舗などが該当します。

「仕入原価」は商品を仕入れた価格に加え運搬費などの経費も含まれますが、その会計期間で仕入れた商品に対する金額です。

それに対し「売上原価」には、会計期内で売れた商品の仕入額を計算したものであるため、その年度に販売した商品の仕入れ額に重点を置くことになります。

小売業などで「売上原価」を求めるときには、「前期の売れ残り品の仕入額」と「当期の仕入額」を合わせ、「期末に残った商品の仕入額」を差し引いて算出します。

このときの「売れ残りの商品」を「棚卸高」といい、当期の仕入額が「当期商品仕入高」です。

原価計算と分析方法

どのような業種でも、利益を確保するためには「原価計算」を行うこととなるでしょう。

そこで「原価計算」とその分析方法について理解するために、

- 「売上原価」から分析する方法

- 「製造原価」から分析する方法

の2つを確認し、分析結果はどのように活用すればよいのか把握しておきましょう。

売上原価から分析する方法

たとえ「売上高」が伸びずに右肩上がりだったとしても、「売上総利益」は前年と大きく変わっていないという場合もあるでしょう。

この場合、「売上原価」が拡大していることが関係していると考えられます。

たとえば小売業を例にすると、仕入コストが増えたことで利益幅に変化が見られなかったというケースなどが考えられますし、サービス業であれば外注費がかかり過ぎたということも考えられます。

取引だけ見れば仕入コストが高くなっただけのほうに感じるでしょうが、年間通してみればコストが利益を圧迫するといったこともあるため、何が売上原価に影響しているか検証することが大切です。

製造原価から分析する方法

「製造原価」が大きくなると、利益増減に直接影響することになってしまいます。

たとえば小売業なら、利益を確保するために安く仕入れることのできる取引先へ変更するといった方法もあるでしょうが、自社による製造であれば原価を削減したくても簡単にはできません。

そのため「製造原価」に影響を与えているものは、

- 原材料の値上がり

- 製造工程の効率が悪い

- 家賃など固定費が高い

などどれが大きく関係しているのか、さまざまな視点で検証することが必要です。

安易に原材料を見直しして製品の品質が低下することは好ましいことではないため、品質を低下させないコスト削減を実行していくことが必要となるでしょう。

分析結果の活用方法

「原価計算」による分析を行った後は、利益を確保するために次のポイントを押さえつつ、その結果を活用するようにしましょう。

現場レベルへと落とし込む

分析により明確になった問題点は現場レベルに落とし込み、改善方法を検討した上で分析結果も活用することが大切です。

分析しても要因まで把握できず、改善まで着手できないというケースは少なくありません。

ただ、すぐに改善の効果があらわれるとも限らないため、現場で見直しできることを少しずつ実行していく根気強さも必要といえます。

目標値と達成期日を決める

問題部分と改善しなければならない部分を明確にしたら、いつまでに何をして改善するのか期日を明確にしておきましょう。

目標値も定めておくことで、経過ごとの改善状況を見える化することができ、改善に向けたモチベーションアップにもつながりやすくなります。

特に製造業などは、現場の協力が欠かせないこともあるため、会社全体の取り組みとして周知し協力してもらうようにしましょう。

設備投資も検討する

「原価」を圧縮するためにも、大規模な設備投資など必要になることはあります。

お金がかかることなので、事前のシミュレーションを行い、投入した資金を回収できるまでの計画を立てておくことが必要です。

設備維持と原価計算のバランスを確認するためにも、専門家などの意見を参考にすることをオススメします。

売上原価の決算整理仕訳

「売上原価」の決算整理仕訳として、「期末商品棚卸高」を「仕入」(費用)から「繰越商品」(資産)に振り替える作業が必要です。

決算のために行う仕訳を「決算整理仕訳」といいますが、売上原価以外にも現金に不足が発生していないか、銀行の残高証明書と預金残高が一致しているかなど確認することが必要となります。

売上原価は粗利の決め手

売上原価は、売上をあげるために直接かかった費用ですが、このような直接費だけでなく商品・製品・サービスを販売するためにかかる間接費も利益を生むためには必要です。

間接的にかかった費用として挙げられるものには、

- 経営者の給料

- 広告宣伝費

- 保険料

- 交際費

など様々ですが、損益計算書で直接的にかかった費用を差し引き「粗利」を求める理由として、商品や製品の持つ「商品力」「製品力」を見極めているからといえるでしょう。

売上原価率とは

「売上高」を占める「売上原価」の割合をあらわす収益性分析の指標を「売上原価率」といいます。

会社経営では、売上原価以上の金額で商品やサービスを販売することにより取引を成立させることが必要なので、経営指標に「売上原価」を用いることほど大切なことはありません。

そして「売上原価」だけでなく、「売上原価率」にも注目しておく必要があります。

まず、「売上原価率」と「売上総利益率」を合計すると1(または100%)になりますが、売上に占める「売上原価の構成比」が小さければ「売上原価率」も低くなります。

売上原価率が低いということは、商品の付加価値と販売管理費を賄う収益源が大きいということです。

反対に売上に占める「売上原価の構成比」が大きければ、「売上原価率」も高くなるため、商品の付加価値と販売管理費を賄う収益源は少なくて済みます。

売上原価率の計算方法

「売上原価率」は、

|

売上原価率 = (売上原価÷売上) × 100

|

で計算できます。

たとえば、

売上原価1億円

売上2億円

の会社の売上原価率を計算するとしましょう。

この場合の売上原価率は、

(1億円÷2億円)×100=50%

です。

もし商品を700円で仕入れ、1,000円で販売する場合、売上原価率は次のような計算式となります。

(700÷1,000)×100=70%

では材料を300円で仕入れ、仕入れた材料から作った製品を1,000円で販売したときの売上原価率であれば、次のような計算式です。

(300÷1,000)×100=30%

売上原価率は売上に占める売上原価の構成比率のため、売上原価率を確認することによって収益性やコスト構造を分析しやすくなるといえるでしょう。

売上原価率の目安

「売上原価率」は、業界や業種によって違いがありますが、主な目安と改善方法として考えられることを業界ごとに説明していきます。

飲食業界の場合

飲食業界の場合、売上原価率の標準水準は15~25%程度です。

売上原価率が25%以上である場合、単価がかなり高いか、顧客回転率が高いといえます。

飲食業界で売上原価率を下げるためには、独自に材料を調達するルートを確保することが必要です。

ストックなどを行い、調理時間を削減できるような材料の調達や外注化も必要となり、半完成品などを導入するといった方法を検討するようにしましょう。

卸売業界の場合

卸売業界の場合、売上原価率の標準水準は75~85%程度です。

卸売業界は売上原価率の水準が非常に高いといえるため、商品の保管や配送を効率化できるように工夫することで、収益を高めることができるでしょう。

小売業界

小売業界の場合、売上原価率の標準水準は50~75%程度です。

たとえば販売方法が対面と通販のどちらなのか、顧客層などによっても割合は異なります。

通販会社であれば50%、百貨店や雑貨店は50~60%であるのに対し、スーパーマーケットなど65~75%と高めです。

小売店などでも売上原価率が75%以上というケースはありますが、顧客回転率が高くなければ事業が成り立たなくなります。

小売業界で売上原価率を下げるためには、独自商品を内製化することを検討しましょう。

材料を仕入れ、オリジナル商品を社内で製造し、売上原価率30~50%で販売することで全体の売上原価率を引き下げることが可能となります。

売上原価率は企業分析のおける重要な指標

「売上原価率」は企業分析を行う上で重要な指標となります。

たとえば売上原価率が80%の場合の総利益率は20%ですが、総利益率が確認できれば売上原価率を把握することができます。

売上原価率が小さければ総利益率が大きくなりますが、損益計算書では「売上高」と「売上原価」は別々に表示されます。

売上原価率が小さいほど儲けが出やすいため、いかに安く仕入れて、いかに高く売るかが重要と考えておくべきでしょう。

売上原価率を会社経営に活かすポイント

「売上原価」と「販売価格」の差が大きくなれば「売上原価率」が下がるため、会社の儲けは大きくなります。

しかし、付加価値が高いと考えられる商品を販売しているのに、一般市場の価格に合わせて販売しており、本来であれば得ることのできる利益を獲得できていない中小企業も少なくありません。

付加価値の高い商品で高水準の利益体質を確立することができれば、成長投資のサイクルも加速することとなり、会社の優位性も高まっていくことになるでしょう。

そこで損をしないためにも、自社商品の付加価値の高さと売上原価率が見合ったものになっているか、分析や確認を定期的に行うことが必要です。

最小の売上原価で最大の売上を得るためにも、提供する商品の付加価値を極限まで高める努力はもちろん欠かせません。

売上原価率を高めるためにお金をかけて、商品の付加価値を高めることは実行しようすれば誰でもできます。

しかし売上原価を抑え最大の売上を得ることのできる商品を目指すのなら、売上原価率をキープしお金をかけることなく、商品の付加価値を高めていくための努力が必要となります。

付加価値を高めるためにも経営改善を継続して行い、改善するために何が問題か検証するため、売上原価率をモニタリングし実現させていきましょう。

まとめ

売れた商品の仕入れや製造にかかった費用が「売上原価」であり、商品を販売したときに計上する「原価」のことです。

会計上では損益計算書の費用の部に計上されることになり、業種によって売上原価に含む「原価」の範囲は異なるものの、「販売した商品」の原価なので「売れ残り商品」の原価は含まれません。

「売上原価」を抑え、最大の売上を得ることのできる商品を目指すのなら、お金をかけることなく商品の付加価値を高めていくための努力が必要となります。

そのためにも、「売上高」「売上原価」「製造原価」「仕入原価」などの意味を理解し、様々な指標と分析方法を企業経営に活用するようにしていきましょう。

新型コロナウイルス感染拡大の影響により、売上が伸びず事業継続に悩みを抱えている中小企業は少なくありませんが、改善に向けた前向きな取り組みが必要です。

中小企業経営者向け!