不良債権とは、銀行など金融機関の抱える債権のうち、融資先の経営悪化などで回収困難になった債権です。

債権を保有しているのは金融機関に限らず、中小企業などの売掛債権なども不良債権化する場合はあります。

そこで、不良債権について、回収する方法や手続の注意点についてわかりやすく解説します。

中小企業経営者向け!

不良債権とは

「不良債権」とは、銀行の金融機関(債権者)の貸出金(債権)のうち、通常期間内に回収できなくなったため、回収困難または困難になる恐れの高い債権です。

業況や財務内容などに問題があり、経営破綻や破綻の可能性がある債務者に対する債権を意味します。

不良債権の事例

不良債権の事例として、たとえば次の債権の回収不能が挙げられます。

- 売掛金

- 貸付金

- 立替金

- 未収入金

- その他未収の債権

それぞれ説明します。

売掛債権

受取手形や売掛金など「売掛債権」は、取引先との信用取引で発生する債権です。

掛け取引で商品やサービスを販売した後の代金が回収できなければ、未回収リスクの高い不良債権として扱われます。

なお、ファクタリングに関する不良債権の扱いについては、以下の記事を参考にしてください。

不良債権は買取不可|ファクタリングの対象になる債権を簡単に紹介

貸付金

「貸付金」は、取引先や個人などに貸したお金です。

貸借対照表上の短期貸付金や長期貸付金なども、未回収リスクのあるものは不良債権として扱われます。

なお、貸付金については以下の記事で詳しく説明しているため、参考にしてください。

経営者の貸付金へに利息の必要性とは?資金調達における問題の有無

立替金

「立替金」は、一旦代わりに支払った立て替え分です。

不良債権として扱われる可能性があるのは、取引先に代わり負担した「発送費」などの立て替え分です。

従業員の旅費交通費の立て替えで、将来は経費計上する立て替え分は、不良債権として扱いません。

なお、立替金に関しては以下の記事を参考にしてください。

未収入金

未収請負金・未収加工料・未収家賃などの「未収入金」のうち、未回収リスクのあるものは不良債権に含まれます。

なお、未収金に関しては、以下の記事でも説明しているため、参考にしてください。

売掛金と未収金との違い|回収しなければ時効が成立するって本当?

その他未収の債権

その他、未収の債権のうち、未回収リスクがあると認められた場合、不良債権に含みます。

たとえば次の未収代金のうち、未回収のリスクの高いものは不良債権として扱います。

- 支払いが確定した損害賠償金

- ファイナンス・リース取引のリース債権

- 手形と同じ扱いの先日付小切手

- 建設業会計の工事未収金

不良債権化比率とは

保有する債権が不良債権化していないか、確認するときの指標として「不良債権比率」があります。

「不良債権比率」とは、保有する債権のうち、未回収リスクの高い債権がどのくらいあるか測る指標です。

債権のうち不良債権の占める割合は、次の計算式で求めます。

|

不良債権比率 = 不良債権合計額 ÷ 売掛金など債権の合計額

|

たとえば保有する債権が2億円で、そのうち1,000万円の不良債権を抱えている場合の不良債権比率は0.05(5%)です。

1億円の債権のうち、1,000万円が不良債権である不良債権比率は0.1(10%)になります。

不良債権比率は、企業や投資家などが投資をするときの指標の1つとして扱われています。

実際の比率の健全性の判断は難しいため、一括評価金銭債権の貸倒引当金の「法定繰入率」なども目安にしましょう。

一括評価金銭債権の貸倒引当金は、経営破綻などのリスクがない債権を、将来の未回収リスクに備え負債に計上します。

税法上、業種ごとに以下の繰入限度額が定められています。

| 割賦販売小売業等(飲食店業等を含み割賦販売小売業を除く) | 10/1,000 |

| 製造業(電気業等を含む) | 8/1,000 |

| 金融及び保険業 | 3/1,000 |

| 割賦販売小売業等 | 13/1,000 |

| 上記事業以外の事業 | 6/1,000 |

不良債権の回収が期待できるケース

不良債権の回収が期待できるケースとして、主に次の3つが挙げられます。

- 早期に回収手続を始めている

- 連帯保証・担保付の債権である

- 相手の収支を把握できている

それぞれのケースを説明します。

早期に回収手続を始めている

不良債権の回収がしやすいケースとして、早期に回収手続を始めているときが挙げられます。

特にうっかり弁済期日を失念していたため、返済されなかったケースなどであれば、催促で回収できる可能性もあります。

返済を忘れではなく、手元にお金がなく支払っていないケースの場合でも、放置したままでは後回しにされがちです。

期日に支払いがない時点で、催促や督促を繰り返し、口うるさい債権者と印象付ければ優先的に支払ってもらいやすくなるでしょう。

また、相手が支払計画を検討している場合は、修正を依頼することで、より優先して支払ってもらえる可能性が高くなります。

連帯保証・担保付の債権である

不良債権の回収がしやすいケースとして、連帯保証・担保付の債権であるときが挙げられます。

債権に連帯保証人や担保がついているときには、連帯保証人への請求や差押えが可能であるため、回収の可能性は高いといえます。

特に連帯保証人は債務者と同じ義務を負うため、債務者が返済しなければ全額請求できます。

相手の収支を把握できている

不良債権の回収がしやすいケースとして、相手の収支を把握できているときが挙げられます。

債権の規模や保証契約の有無、収支状況によって回収可能性は変わります。

一時的に支払いが厳しいだけのケースは、現時点では赤字でお金がない場合でも、近々黒字転換が見込まれれば回収が期待できます。

赤字経営でもいずれ黒字転換が見込まれるのなら、期日を延期するなど調整することで、回収可能性は上がります。

また、分割による返済を提案し、不良債権のまま回収不能となる状況を回避することもできます。

不良債権の回収が困難なケース

不良債権を回収できる可能性があるのは、あくまでも相手に支払う意志や支払能力が認められるときです。

そのため不良債権を回収したくてもいろいろな事情により回収できないことも考えられ、もしも回収不能となれば貸倒れで処理しなければなりません。

不良債権の回収困難なケースとして、主に次の特徴があると考えれます。

- 債権が時効で消滅している

- 法的手続を開始された

- 相手に支払能力がない

それぞれ説明していきます。

なお、債権回収に関することは、以下の記事を参考にしてください。

債権回収とは?回収方法や違法性・消滅時効との関係をわかりやすく解説

債権が時効で消滅している

債権にも「時効」があるため、時効を迎えれば債権は消滅します。

原則、弁済期から5年を経過すれば時効により債権は消滅してしまうことになりますが、時効期間が過ぎたら自動的に消滅するわけではありません。

債権の消滅は、時効期間が経過後に債務者から消滅時効を「援用」する手続が必要です。

時効の援用とは、一定の事実(時効を迎えたこと)を自分の利益のために主張することを指します。

なお、民法改正の施行日(令和2年4月1日)よりも前に発生した債権や、個人・会社組織以外の信用金庫などからの借金やその利息は10年が時効期間です。

ただし借りた側が商人であれば、時効期間が5年になるため注意しましょう。

時効を中断する方法には、「請求」「差押え・仮処分」「債務者の承認」の3つが挙げられますが、ここでは割愛します。

法的手続を開始された

取引先が法的に倒産手続を開始したときには、債権の回収は難しくなります。

回収困難となるのは、以下で切り捨てられた債権です。

- 会社更生法の更生計画

- 民事再生法の再生計画

- 会社法の特別清算

上記は法律上、消滅した債権とされるため回収できないとされます。

相手に支払能力が見込めない

取引先の資産状況や支払能力によって、不良債権を回収できないケースもあります。

たとえば、以下が挙げられます。

- 経営破綻

- 強制和議または強制執行

- 死亡や行方不明

- 天災や事故を原因とした支払能力の喪失

- 債務超過による返済不能状態

事実上回収できないと考えられる場合、支払能力だけでなく担保や保証人から回収できないかなど、総合的な判断が必要です。

不良債権の回収方法

不良債権だけでなく支払われない債権を回収するには、次の一定の手続が必要です。

なお不良債権のうち回収しやすいケースとして、以下の2つが挙げられます。

- 比較的早期の段階で回収を始めたケース

- 取引先の経済力を把握できているケース

個人・法人に関係なく、相手に弁済の意思があり、支払能力もあれば回収できる可能性は高いと言えます。

その上で、不良債権を含めた債権回収方法について、次の手続について理解しておきましょう。

- 内容証明郵便

- 調停

- 支払督促

- 裁判

それぞれ説明します。

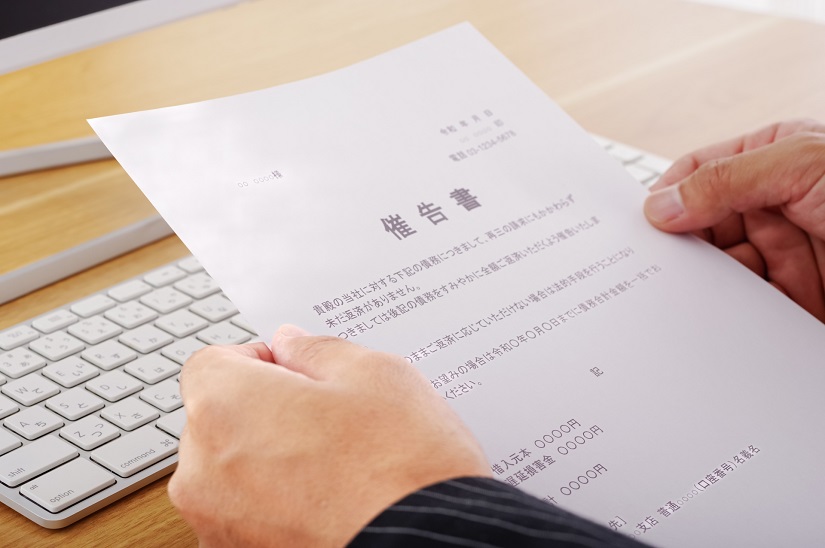

内容証明郵便

「内容証明郵便」とは、郵便局が一般書留郵便物の内容文書について証明するサービスで、いつ・どのような内容の文書を、誰から誰に差し出したか証明できます。

法的手段の前段階として内容証明郵便で催告書を送ることで、後で説明する不良債権の時効を中断させることも可能です。

支払期日が到来した後で、連絡・督促状送付・内容証明郵便送付により取引先から支払い意思を確認し、話し合いがまとまれば回収につながります。

その後、契約内容に法的効力をもたせるため、債務弁済契約公正証書を作成しておきましょう。

公正証書を作成しておくことで、万一約束が守られなかった場合、訴訟を起こさなくても強制執行できます。

調停

「調停」とは、裁判官を含め当事者や代理人弁護士と裁判所で話し合いを行う手続です。

当事者間で隠したいことを外部に漏らさず手続でき、双方納得のもとで合意を得られれば、調停調書が作成で確定判決と同様の強制執行が可能となります。

ただし、あくまでも話し合いを行う手続となるため、当事者同士が納得できなければ不調として不成立となり、裁判などの利用も検討しなければなりません。

支払督促

「支払督促」は、債権者の申立てにより裁判所から督促状を出してもらう手続です。

相手が督促を受け取って2週間以内に異議申立てしなければ、裁判所が仮執行宣言を付し、直ちに強制執行の申立てが可能となります。

裁判

最終的な手続として「裁判」による不良債権回収の方法があります。

通常の「民事訴訟」だけでなく60万円以下の金銭支払いを求める「少額訴訟」もあり、少額訴訟のほうが簡易的な手続で済ませられます。

ただし相手が争ってきた場合は、民事訴訟へ移行します。

裁判で債権者の主張が正しいと認められれば、裁判所から支払い命令を出すことによって債権回収が進みます。

ただし費用や時間がかかることがデメリットです。

債権回収会社とファクタリングの違い

回収不能となった売掛金などの債権は、ファクタリングではなく「債権回収会社」に依頼することになります。

「債権回収会社(サービサー)」とは、法務大臣から許可を得た債権回収会社です、

債務の取り立て業務において債権を買い取ってもらうことになるため、不良債権が回収されるまで待たず資金化できます。

なお、債権回収会社が対象としている債権は次のような「特定金銭債権」です。

- 金融機関などの保有している(していた)貸付債権

- リースやクレジットの債権

- 特定目的会社が流動化対象資産として保有している金銭債権

- 法的倒産手続中の方が保有する金銭債権

- 保証会社や金融機関などが保有する求償債権

- その他、政令指定で定める金銭債権

ファクタリングと債権回収会社は、対象となる債権や利用する機会などが異なり、特にサービサーはどのような業界でも利用できるわけではなありません。

仮にファクタリングで特定金銭債権を利用したくても、ファクタリング会社は買い取りができず、反対に債権回収会社でも買い取ってもらえないため注意してください。

まとめ

不良債権とは、通常の期間内に回収できなくなり、回収困難な状態または困難になる可能性が高い債権のことです。

そのため不良債権が増えればキャッシュフローが悪化する可能性が高くなり、税法上いつまでも損金計上できず、課税調整ができないと考えられます。

会社経営にとって大きな問題を抱えるため、不良債権化する前に早期に回収を始め、督促状を送ることなど早めの対応が不可欠です。

また不良債権化する前の段階の対策として、ファクタリングなどで現金化しておく方法もあります。

ファクタリングは不良債権化した売掛金の買い取りはできないため、不良債権化する前に利用することが必要です。

与信で業績不振などの予兆があった場合は、貸し倒れを増やさない予防策を講じることが大切といえます。

中小企業経営者向け!