社会保険料を滞納すると、最終的に財産を差し押さえられます。

手元の資金が足らずに社会保険料を滞納してしまった場合、リスクを負うことは理解しておくことが必要です。

そこで、社会保険料を滞納したときの財産の差押えや、払えない場合の対処法を解説します。

中小企業経営者向け!

社会保険とは

社会保険について、以下の3つを説明します。

- 社会保険の加入義務

- 社会保険料未加入の罰則

- 社会保険料の支払期限

社会保険の加入義務

社会保険は一般的に厚生年金保険と健康保険のことです。以下に該当する事業者は社会保険加入の義務があります。

- 株式会社や合同会社などの法人

- 農林漁業・サービス業など一部業種を除き常時雇用する従業員が5人以上の個人事業所

上記に該当しないものの、半数以上の従業員が社会保険の適用事業所になることに同意しており、申請で認可を受ければ社会保険適用事業所となります。

任意で社会保険に加入することになるため、健康保険と厚生年金保険のいずれか一方のみの申請が可能です。

社会保険加入の義務がある適用事業者は正社員、法人の代表者や役員を社会保険の被保険者として加入させなくてはなりません。

パートやアルバイトなど正社員以外の社員も一定の条件に該当するときは加入させる義務があります。

社会保険の加入にともない生じる社会保険料の負担は、会社と社員の折半です。基本的には被保険者負担分を給与天引きして会社がまとめて支払います。

社会保険料未加入の罰則

社会保険未加入であることが極めて悪質と判断された場合には、保険の種類により罰則の対象です。

健康保険と厚生年金保険の場合には6か月以下の懲役または50万円以下の罰金、雇用保険では6か月以下の懲役または30万円以下の罰金の対象となります。

社会保険料の支払期限

社会保険料(健康保険料や厚生年金保険料)の徴収を行うのは日本年金機構です。

事業者からの届出(資格取得や喪失など)により、翌月の10日頃に前月分の社会保険料が確定します。

その後、毎月20日を目途に事業者宛てに日本年金機構から保険料納入告知書が届き、受け取った事業者はその月の末日(納付期限)までに支払います。

社会保険料を滞納した場合の処分の流れ

社会保険料を滞納した場合の滞納処分の流れは以下のとおりです。

- 電話により督促される

- 督促状が届く

- 延滞金が発生する

- 滞納処分を受ける

- 罰則の対象になる

電話により督促される

社会保険料を納付しなければならない期限を過ぎても支払いがなければ、年金事務所から電話がかかりすぐに納めるように催促されます。

滞納分を一括支払いできなければ、早期滞納解消に向けた納付指導で納付計画が作成され、指導や督励に従わず完納の見込みが立たないと判断されれば滞納処分へ移行します。

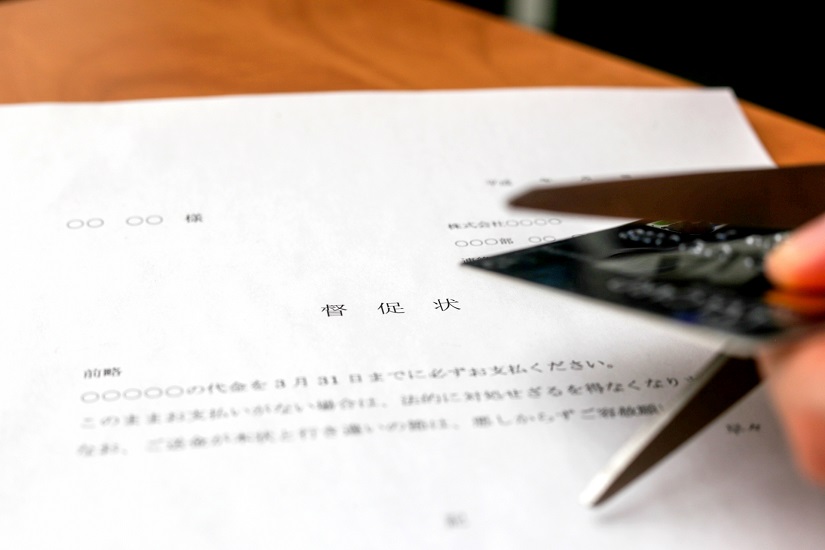

督促状が届く

年金事務所から電話で納付を求められるだけでなく、日本年金機構からも督促状が届きます。

督促状にはいつまでに社会保険料を納めなければならないか指定期限が記載されています。

督促状を発行日から起算して10日以上経過した日が指定されるため、その期日までに支払うことが必要です。

延滞金が発生する

延滞金は滞納分の罰金であり、発生する期間は滞納保険料の納付期限翌日から納付日の前日までです。

滞納日数に応じて、保険料額に一定の割合を掛けて計算します。

滞納処分を受ける

督促状を送ったり催促したりしても、滞納者から何の連絡もなかったり支払いもされなかったりした場合には、次の流れで滞納処分が行われます。

- 財産の調査・捜査

- 財産の差押え

それぞれ説明します。

財産の調査・捜査

まず滞納処分を行う上で、会社が所有している財産の調査や捜査が開始されます。

滞納した社会保険料を回収するためには、会社が所有する財産を差し押さえ、換金して保険料の支払いに充てることが必要です。

そのため、どのくらいの財産を所有しているのか、聴取調査や取引金融機関に対する預金残高の確認、取引先企業全般に対する売掛債権の有無などが調査されます。

財産の差押え

財産調査の結果、不動産・預金・売掛債権などの差押えが行われ、換価された後は滞納した社会保険料や延滞金に充てられます。

不動産が差押え対象になると、生産基盤を失う可能性があります。

さらに売掛債権の差し押さえでは、取引先から信用を失うため、その後の取引や契約を打ち切られるなど、事業継続が困難になると考えられます。

罰則の対象になる

社会保険未加入であることが極めて悪質と判断された場合には、保険の種類により罰則の対象になります。

健康保険と厚生年金保険の場合には6か月以下の懲役または50万円以下の罰金、雇用保険では6か月以下の懲役または30万円以下の罰金の対象です。

仮に社会保険未加入であることを指摘されたときには、速やかに加入手続を行いましょう。

社会保険料滞納による影響

社会保険料は税金ではないものの、国や自治体の財源となる資金であり、国民が納めることが必要とされているお金です。

そのため滞納し続ければ、会社には次の5つの影響が及びます。

- 社会的な信用を失う

- 従業員の離職率が上がる

- 銀行融資で資金調達できなくなる

- 取引先との関係が悪化する

- 商売自体できなくなる

それぞれて説明します。

社会的な信用を失う

社会保険料を納めず財産を差し押さえられれば、取引金融機関や取引先に知られ、従業員などにも広く伝わってしまいます。

多くの関係者に知られることで社会的な信用を失ってしまい、融資や取引の打ち切り、従業員の離職などその後の事業に悪影響を及ぼす可能性があります。

従業員の離職率が上がる

社会保険を支払っていないことで、会社に財務調査が入り差し押さえられることで、将来性が期待できない会社と従業員に不安を感じさせます。

信頼が薄れれば、従業員の離職が進んでしまう可能性は否定できないといえます。

銀行融資で資金調達できなくなる

社会保険料を滞納している事実が金融機関に伝われば、新規融資はもちろん、追加融資についても断られる可能性があります。

さらに貸しはがしなど、早期回収に乗り出す可能性も否定できなくなるでしょう。

取引先との関係が悪化する

商取引を行う相手が、社会保険料を納めることができないほど資金繰りを悪化させていると知れば、いずれ自社に対する支払いも滞ると取引先に不安を感じさせます。

掛け取引は中断し、すべて現金決済による方法でのみ取引可能と変更される可能性もあるでしょう。

また、取引量を抑えられたり、場合によっては取引自体打ち切られる恐れもあります。

商売自体できなくなる

差押え対象となる不動産や設備、預貯金などは事業継続において欠かすことのできないものです。

必要な財産が差し押さえられてしまうと、商売自体できなくなる可能性があり、結果として廃業や倒産に追い込まれます。

社会保険料の消滅時効

社会保険料の時効について、以下に分けて説明します。

- 社会保険料の時効

- 厚生年金保険料の時効の特例

社会保険料の時効

社会保険料の時効は、納期限の翌日から2年を経過した日です。

未納分の時効も2年であるため、2年より前の社会保険料に関して支払う義務はないとも考えられます。

ただし法的な時効は存在するものの、現実的にはほとんど成立しません。

厚生年金保険料の時効の特例

厚生年金保険料について、事業者の納付や届出が明らかでないときは特例により以下の行為が認められます。

- 給付対象とするため日本年金機構が年金記録訂正を行うこと

- 時効消滅後も事業者は保険料を納付できること

日本年金機構は時効消滅後も保険料の納付を推奨しています。

特例対象となる保険料を納付しないときは、事業者の事業所名や役員名が特例法第3条に基づき公表される可能性もあるため注意しましょう。

社会保険料の滞納問題を解決する方法

社会保険料の支払いができず、滞納してしまったままでは健全な会社経営はできません。

督促状や催促を無視し続ければ、最終的に財産を差し押さえられてしまうなど、事業継続は難しくなります。

社会保険料を滞納している問題を解決する方法として、次の検討が必要です。

- 行政に相談する

- ファクタリングを活用する

それぞれ説明します。

行政に相談する

社会保険料が支払えず、滞納状態から抜け出すことができない場合には、年金事務所など行政に相談しましょう。

相談はできるだけ早くすることが必要であり、どれだけ遅くなったとしても督促状が届いた段階では連絡することが必要です。

ファクタリングを活用する

社会保険料の滞納問題を解決するには、支払いに充てる資金が必要であるため、ファクタリングを活用することも検討しましょう。

ファクタリングを利用すれば、最短即日現金化することができるため、滞納している社会保険料に充てることができます。

ファクタリングでも審査が行われますが、借入れの審査のように税金滞納や債務超過で通らなくなることはなく、売掛先の信用力が重視されます。

そのため社会保険料を納めることができず、滞納している場合でも利用できます。

なお、ファクタリングに関しては、以下の記事を参考にしてください。

ファクタリングの利用方法とは?仕組みと注意点について簡単に解説

まとめ

社会保険料を滞納し続けると、電話や郵送での督促が行われ、放置していたり納めなかったりすれば会社の財産を差し押さえられます。

事業用の資産を差し押さえられてしまうと、事業運営に支障をきたすことになり、会社経営を続けることもできなくなります。

早期に問題解決するためにも、年金事務所などに相談することが必要ですが、社会保険料の支払いに充てる資金を調達するのならファクタリングがおすすめです。

ファクタリングは、税金滞納や債務超過、赤字決算でも利用できる資金調達の方法であり、審査では売掛先の信用力が重視されます。

最短即日で資金調達できる方法であるため、滞納状態を早期に解消したいのであれば、うまく活用することをおすすめします。

中小企業経営者向け!