組織マネジメントとは、目標を達成するための組織運営や、企業の成長を実現するための手法です。

ヒト・モノ・カネ・情報・時間などの経営資源を最大限活用できるように、管理・運営することが必要となります。

そこで、組織マネジメントについて、種類や必要な能力、実践する上で押さえておくべきポイントを紹介します。

中小企業経営者向け!

組織マネジメントとは

「組織マネジメント」とは、組織を円滑に運営するための手法であり、経営資源をうまく機能するための取り組みといえます。

さらに組織マネジメントを深堀するため、以下の2つを説明します。

- 目的

- 重要性

目的

組織マネジメントの「目的」は、経営資源を適切に管理・運営し、目標を達成することです。

経営資源には、ヒト・モノ・カネ・情報・時間などの種類があります。

中でもヒトに対する管理は、数字で計測しにくい条件に左右されやすいため、管理は容易ではありません。

しかし組織運営において人材は欠かせない経営資源であるため、ヒトに対する組織マネジメントは、会社の将来を決める最重要課題といえます。

重要性

組織マネジメントの「重要性」は、企業競争の激化により高まっています。

グローバル化やIT技術の進歩などの影響により、従来よりもスピード感のある決断が求められます。

そのため、外部環境の変化にも迅速に対応することが必要です。

これまで長く企業を支えてきた主力商品やサービスがあっても、ニーズから外れているのなら見直す時期と捉えるべきといえます。

また、既存の人事制度なども時代の変化とともに、見直さなければならないケースも見られます。

組織マネジメントで社会や市場の変化に迅速な対応ができれば、外部環境と柔軟に向き合えるため、競争力も向上します。

マネジメントとリーダーシップの違い

リーダーシップも組織を運営・管理するなど共通部分がるため、マネジメントと混同されがちといえますが、意味は異なります。

マネジメントは、経営資源のうちヒト(人材)・モノ(資材・製品)やカネ(運転資金)を主な対象です。

しかしリーダーシップは、マネジメントの一部を示した能力であり、ヒトのみが対象となります。

メンバーを、目標やビジョンを達成する方向へと導く能力であり、進むべき方向性を示して率いることが必要です。

変化の激しい現代においては、マネジメントだけでなくリーダーシップも必要といえます。

管理職に求められる役割

組織マネジメントを実践する上で、管理職には進むべき方向性を見出すことが求められます。

多様な価値観や多彩な能力のメンバーとともに、達成するべき目標や将来的なビジョンを共有し、動機付けを行った上で課題への対峙が必要です。

上層部で取り決めた決定事項を下位層へと落とし込み、管理職の経験則に基づいた指示・命令での運営方法は、先の見通しにくくなった現代で通用とはいえません。

管理をする立場が存在の意味や意義を自問しつつ、チームやメンバーそれぞれがどうすれば貢献できるのか考えて行動することが求められます。

組織マネジメントの種類

組織マネジメントと呼ばれる手法として、主に以下の3つが挙げられます。

- トップダウンマネジメント

- ボトムアップマネジメント

- ミドルアップダウンマネジメント

それぞれ説明します。

トップダウンマネジメント

「トップダウンマネジメント」とは、トップ層が自ら方針を定めて意思決定を行い、組織を主導する手法です。

経営陣のみに意思決定権があるため、迅速に経営判断できることがメリットといえます。

しかしその一方で、下位層の意見は届きにくく経営環境の変化に対応しにくいデメリットがあります。

ボトムアップマネジメント

「ボトムアップマネジメント」とは、現場の意見や提案を集めて、経営陣の意思決定に反映させる手法です。

「下意上達」とも呼ばれる方法であり、実際に顧客とかかわっている現場の声が反映されやすいといえます。

現場に寄り添った意思決定や、風通しのよい風土が生まれやすいなどのメリットがあります。

しかし方向性をまとめるまで時間がかかるため、意思決定のスピードが遅れてしまいがちです。

現場の価値観に寄りすぎるため、間違った方向へ進んでしまう恐れもあるため注意しましょう。

ミドルアップダウンマネジメント

「ミドルアップダウンマネジメント」とは、トップダウンとボトムアップの両方の長所でそれぞれの短所を補う手法です。

中間管理職が調整役として、トップ層の考えや現場の声をそれぞれに伝える仲介的な役割を担います。

うまく機能すれば大変有効な組織マネジメントにつながる一方で、経営陣と現場の間のミドル層が板挟みになりやすいデメリットもあります。

組織マネジメントの7Sとは

組織マネジメントを実施するにあたり、ハード面の3つのSと、ソフト面に関する4つのSに分けた「7S」を理解しておきましょう。

経営要素を7つに分類した「7S」は以下のとおりです。

- 戦略(Strategy)

- 組織(Structure)

- システム(System)

- スキル(Skill)

- 人材(Staff)

- スタイル(Style)

- 価値観(Shared Value)

それぞれ説明します。

戦略(Strategy)

「戦略(Strategy)」とは、将来的なビジョンに到達するために何をするべきか道筋を示すことです。

方向性や競争優位性を維持しつつ、経営資源の配分を行いますが、次の順に策定することが多いといえます。

| 企業戦略 | ビジョンの方向付け |

| 事業戦略 | 商品やサービスの展開 |

| 機能戦略 | 研究・開発・調達・生産・営業などの機能の設定 |

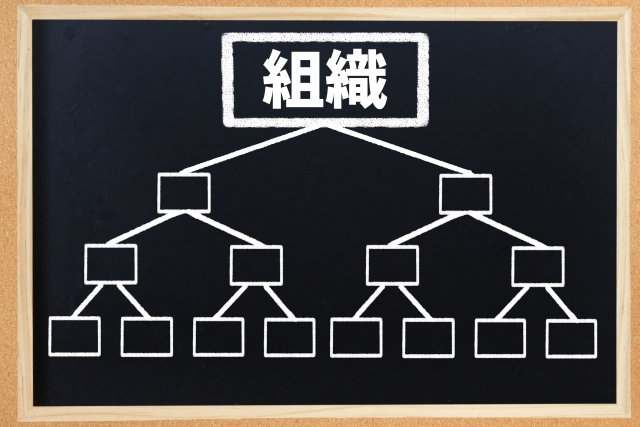

組織(Structure)

「組織(Structure)」とは、人材が働く組織の仕組みや階層のあり方、指揮命令系統などの要素です。

組織運営における基本的な土台であるため、生産性を向上させる仕組みができているか、権限が明確になっているかなどが重要といえます。

そのため組織構造は、大きく以下に分けることができます。

| 機能別組織 | 仕事の種類・目的ごとの組織構成 |

| 事業部制組織 | 各事業部が意思決定権を維持して業務を担当 |

| プロジェクト組織 | 特定のプロジェクト専門チームそれぞれが独立して事業を稼働 |

システム(System)

「システム(System)」とは、経営資源のうち「ヒト」を最大限に生かすルールづくりです。

会計・人事評価・報酬などの制度の仕組みであり、目に見えやすい要素のため比較的管理はしやすいといえます。

業務の手順やルールをマニュアル化することで、誰でも一定のレベルで業務を担当することが可能となります。

スキル(Skill)

「スキル(Skill)」とは、組織全体の他社との競争優位性のことです。

マーケティング力・技術力・営業力など、組織全体のスキルを示した考え方であり、競争で優位になるだけでなくマーケットをリードする存在になれます。

人材(Staff)

「人材(Staff)」とは、人材の本質を理解することであり、人員の配置や育成などの取り組みも含まれます。

備わっている知識や技術は普段の会話や仕事において、ある程度は推測できます。

しかし本質的な部分は簡単に理解できないため、業務内外でのコミュニケーションを活発化し、本質の理解を深めることが必要です。

それにより、活躍できる場を用意することができ、本来の発揮できる力を最大限に生かしてもらいやすくなります。

スタイル(Style)

「スタイル(Style)」とは、企業カラーや風土のことです。

雰囲気やマインドとも言い換えることができ、仕事の進め方も含まれます。

ルールとして明文化されていない暗黙の了解やルールなどの不文律の積み重ねは、そのまま企業のカラーとなります。

価値観(Shared Value)

「価値観(Shared Value)」とは、会社の将来的なビジョンのことです。

共通認識されている価値観であり、理念や方針などが該当します。

組織を立ち上げ、事業を展開するときには、メンバーが力を合わせるためにも明確なビジョンを共有することが不可欠です。

組織マネジメントに必要な能力

組織マネジメントとは、経営や組織を管理・運営することといえますが、目標を達成するためには管理者に以下の能力が求められます。

- 戦略能力

- 目標設定力

- 管理能力

- 状況把握力

- 業務遂行力

- コミュニケーション能力

- 人材育成力

- 意思決定力

それぞれ説明します。

マネジメント能力とは?必要なスキルと業務内容・高める方法を徹底解説

戦略能力

組織マネジメントを実践する上で、管理者には「戦略能力」が必要です。

目標を達成するためには、経営資源のヒト・モノ・カネ・情報・時間を、適切なリソース配分で業務へ振り分けなければなりません。

そのために、適切な判断や分配を行う能力が求められます。

目標設定力

組織マネジメントを実践する上で、管理者には「目標設定力」が必要です。

達成するための指標を設定することが必要ですが、何をいつまでに行うべきか、段階に合わせた無理ない設定が求められます。

また、方針やチームの状況に合わせて、問題抽出後の計画も踏まえた設定を行いましょう。

設定する目標は、現実とかけ離れた数値でなく、現実的でかつメンバーのモチベーションを向上できる数値などであることが大切です。

管理能力

組織マネジメントを実践する上で、管理者には「管理能力」が必要です。

目標に向けてどこまで進んでいるのか、進捗を把握し管理する能力は欠かせません。

また、部下に権限を委譲する場合にも、定期的に数字や業務の進捗を確認し、達成に必要な量や速度を管理することが必要です。

状況把握力

組織マネジメントを実践する上で、管理者には「状況把握力」が必要です。

報告・連絡・相談を徹底して行えば、業務におけるトラブルやメンバーの抱える悩みに気がつきやすくなります。

そのため相談しやすい雰囲気をつくることや、情報を伝えることへのルールづくりをしましょう。

業務遂行力

組織マネジメントを実践する上で、管理者には「業務遂行力」が必要です。

テクニカルスキルとも呼ばれる能力であり、与えられた業務を効率的に遂行し、高い成果を出すための能力といえます。

専門的な知識・技術、ツールの使い方などのスキルも含まれます。

コミュニケーション能力

組織マネジメントを実践する上で、管理者には「コミュニケーション能力」が必要です。

他者との意思疎通や情報共有のための能力であり、良好な人間関係を築くためには欠かせません。

メンバーの自立性を高める上でも、信頼・安心してもらえるコミュニケーションを心掛けましょう。

コミュニケーションスキルとは? 手段と必要な要素・鍛える方法を解説

人材育成力

組織マネジメントを実践する上で、管理者には「人材育成力」が必要です。

短期的な視点ではなく、中長期で人材を育成することが求められます。

ティーチング・コーチング・フィードバックなどを適切に使い分け、実践しましょう。

コーチングとティーチングの違いとは?メリット・デメリットや使い分け方

意思決定力

組織マネジメントを実践する上で、管理者には「意思決定力」が必要です。

人材育成やプロジェクト達成に向けて、多くの意思決定が求められます。

スピード感のある決断ができなければ、プロジェクト進行が遅れたりビジネスチャンスを失ったりします。

そのため高い成果を上げるためには、スピード感のある意思決定力が必要不可欠です。

マネジメント経験とは?経験の基準やアピールポイントをわかりやすく解説

組織マネジメントのメリット

組織マネジメントを実践することには、以下のメリットがあります。

- 管理職の負担が軽減される

- 生産性が向上する

- 個別にマネジメントできる

それぞれ説明します。

管理職の負担が軽減される

組織マネジメントのメリットは、管理職の負担が軽減されることです。

適切にマネジメントが実施されていれば、労働力の配分が最適な状態となるため、組織管理を行う上でも時間や気持ちにゆとりが生まれます。

管理職の心身に余裕が生まれれば、イノベーションを生み出しやすい土壌を築くことができ、生産性向上にもつながります。

生産性が向上する

組織マネジメントのメリットは、生産性が向上することです。

メンバーそれぞれの能力や感覚が最大限に発揮できるようになれば、チーム全体の力も強くなります。

複数の部署で重複した業務を省くことや、外部に委託できる業務なども把握しやすくなり、気がつかなかった課題の分析もできます。

個別にマネジメントできる

組織マネジメントのメリットは、個別にマネジメントできることです。

個人の価値観や多様性、能力を活かし、適切に導入されれば雇用や働き方に柔軟性が保たれます。

ワークライフバランスの要望に応えやすくなり、多様な人材にも活躍の場が用意されるため、外部環境の変化に強い組織づくりが実現できます。

組織マネジメントのポイント

組織マネジメントを実践する際には、より高い成果を生むためにも以下の5つのポイントを押さえておくとよいでしょう。

- メンバーの選定

- 情報の共有

- 役割の特定

- 職務の割り当て

- フィードバックの実施

それぞれ説明します。

メンバーの選定

組織マネジメントを実践する場合、まずは適したメンバーを選定することがポイントです。

優れた組織やチームの構成に向けて、最適なメンバーを特定することが必要となりますが、候補者を募る方法として以下が挙げられます。

|

情報の共有

組織マネジメントを実践する場合、チーム内やメンバーとの間で情報を共有することがポイントです。

メンバーと信頼関係を築くためにも、情報共有は欠かせません。

業務を遂行する上で必要な情報を共有できる体制をつくっておけば、迅速な意思決定が可能となるため、効果を最大化することにもつながります。

役割の特定

組織マネジメントを実践する場合、メンバーそれぞれの最適な役割を特定することがポイントです。

経営者が得意でない分野や対応できない分野、専門的知識を持つ人材がいない分野では、新たな人材を補充することが必要といえます。

迎え入れた人材が何の業務を担当するのか、役割をしっかりと特定しておくことで、既存の人材と担当が重複することを避けることができます。

職務の割り当て

組織マネジメントを実践する場合、メンバーが高い成果を発揮できる職務を割り当てることがポイントです。

高い成果を発揮するために、メンバーそれぞれに適した職務を割り当てるだけでなく、自身の責任の範囲を理解してもらうことも必要といえます。

フィードバックの実施

組織マネジメントを実践する場合、チーム内やメンバー同士でフィードバックを実施することがポイントです。

目標達成までの過程において、定期的にフィードバックを行う機会を設けることにより、チーム内での課題共有や方向性の確認ができます。

目標を意識しやすくなる環境をつくり、スケジュールに確認ポイントを設けて、タスク配分・残日数・リスケジュールの必要性の有無などを判断しやすくします。

それにより、無理のない業務を実現できると考えられます。

また、振り返りにおいては結果ばかりにとらわれず、達成に至るまでに実践した活動や過程を見直して、次の結果につなげましょう。

まとめ

組織マネジメントは、組織を円滑に運営するための手法であり、経営資源をうまく機能するための取り組みといえます。

人材の能力を最大限に活かして、目標達成を目指すためには、管理職やリーダーにもチームを率いる能力が求められます。

組織マネジメントのメリットやポイントを理解した上で、リーダーとして求められる能力を習得し、目標達成に向けて取り組みましょう。

中小企業経営者向け!